introduction

環境戦略プロジェクト

持続可能な社会の実現に向けて環境へ

配慮した取り組みを行うことは、

現代における企業が果たすべき

責任の1つだ。

ここ、東京パワーテクノロジーにも、

環境に対する取り組み

姿勢を示すTPT「環境ビジョン2050」制定に尽力し、

その実現に向けて邁進する人々がいる。

member

-

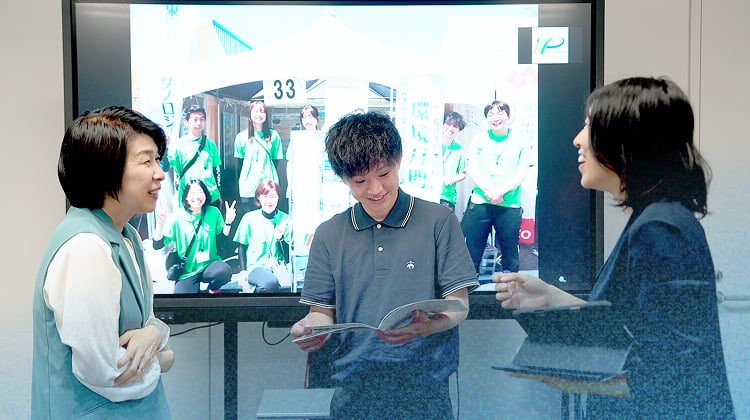

小林 香奈子

1995年4月入社

安全品質部品質環境管理グループ

グループマネージャー全社の品質活動や環境管理に関する支援・モニタリング業務を行う。本プロジェクトでは、事務局として立ち上げから尽力してきた。

-

三浦 克恵

2019年1月入社

環境事業部

環境戦略プロジェクトチーム体制変更に伴い、小林から事務局の担当を引き継ぐかたちで本プロジェクトにアサイン。現在は子育てをしながら環境ビジョンの浸透に奮闘中。

-

佐藤 周

2023年4月入社

環境事業部環境ソリューションセンター

環境アセスメントグループ学生時代は林業系の学部で学び、東京パワーテクノロジーに入社。普段は開発行為に対する環境調査やコンサルティングを行っている。

chapter 01

求められたのは、

時代にフィットする新しい指針

2015年の国連サミットで制定されたSDGsに見られるように、持続可能な社会へ向けて取り組んでいくことは、国、行政、企業、そして私たち個人にとっても、必須の課題となっている。そうした環境問題への意識の高まりに合わせるように、今や様々な企業や公共団体の取り組みを表す言葉となった「環境ビジョン2050」。2050年に向けて温室効果ガスの排出をゼロにすることを目標とし、各企業が様々な取り組みを行っている。

そうした中、東京電力グループ内で環境関連事業を担う唯一の企業である東京パワーテクノロジーでも、環境ビジョンを制定しようという動きが活発になっていく。それは2022年6月のことである。

chapter 02

社員1人ひとりが当事者だという自覚をかたちにする

2050年までの長期にわたる会社のビジョンを決める一大プロジェクトの実務を担ったのが安全品質部の小林だ。組織横断プロジェクトを主導する役員・部長・事業部長やグループマネージャーなどのスケジュールを調整し、打ち合わせの段取りを組むなど、事務局として立ち回った。

もちろん本プロジェクトの役目は、環境ビジョンを制定することに留まらない。当時掲げていた経営理念との関係整理や各事業部との連携、さらに環境ビジョンの制定が社内の体制に与えうる影響のチェック等、あらゆる側面から東京パワーテクノロジーが長期に掲げていく環境ビジョンとして最適なものであるかを検討し、試行錯誤を重ねた。

事務局を取り仕切る立場として尽力した小林だったが、もちろん1人で成し得たこととは思わない。

「検討チームに参加していた若手社員から環境ビジョンのロゴマークを社内投票で決定するアイデアなどが生まれました。単に策定するだけでなく、社員1人ひとりがこの環境ビジョンをどうすれば当事者として捉えられるかを考えていく上で、彼らの発想力と成長は不可欠でした」

ワンチームでの尽力により、最初の会議から9ヶ月後の2023年3月17日、〈TPT環境ビジョン2050 ~Go Green with TPT~〉が制定された。

その後、TPT環境ビジョン2050の制定を受け、ビジョンの発信・浸透に向けた社内体制の変更が行われていく。そこで白羽の矢が立ったのが、三浦たち環境事業部だった。

chapter 03

キービジュアルの根底にある、環境の枠を越えた現代的な感性

事務局を引き継いだ三浦たちがまず取り組んだのは、社内への浸透を目的としたキービジュアルや動画コンテンツの制作だった。

三浦たちが重視したのは何よりもまず“親しみやすさ”。

キービジュアルは社員1人ひとりが環境ビジョンを通じて会社や業務へのエンゲージメントを高め、自ら事業活動を創造していくよう促すものである必要があった。そのためには、東京パワーテクノロジーの事業と結びつきやすく、企業成長の鍵を握る世代の琴線に触れるものでなければならない。

三浦たちは、まずロゴとリンクしたヘルメットのデザインイメージを考え、社員1人ひとりが当事者として環境のことを考えていけるようにとメッセージを込めた。さらに、キャラクターには東京パワーテクノロジーの社員を連想させるネイビーの作業着を着せた。また、環境への意識だけではなく、現代社会そのものに対する感性も忘れなかった。キャラクターは現代の多様性に合わせ、ジェンダーレスな造形を採用した。

「取りまとめは私が行いましたが、当時は育児による時短勤務をしていたこともあって、メンバーの皆にはたくさんのフォローをしてもらいました。1人ひとりが真剣に意見を出し合い、助け合ったからこそ完成したキービジュアルだと思っています」

チームの力が結集し、完成したキービジュアル。しかし三浦は成果物に満足することなく、次のステップを見据えている。

「作って満足していてはダメなんです。作ったものをどうやって展開していくかが大切。東京パワーテクノロジーは環境についてこんな方針を掲げているということをまずは社内に、そして社会に対して浸透させていくことが、私たちのミッションですから」

chapter 04

初めてのイベント出展を

成功に導く、若い社員たちの発想力

すでに社会に対してのアプローチも始まっている。その第1弾として、三浦たちが挑んだのが、本社所在地である東京都江東区の住民に向けて開催される「江東区環境フェア」への出展だ。

三浦が「若手社員それぞれの活躍があったからこその大成功だった」と言う通り、ここでも若手の活躍が光った。例えばイベント出展を機にチームに参加した新卒入社3年目の佐藤は、5つあった催し物のうちの1つとして小学生を対象とした「昆虫ビンゴ」を考案した。

「子供たちが環境について学べる場を作る上で、学校の勉強のようになってしまったら嫌だなという想いがありました。子供たちが普段目にするようなものや身近に感じられる自然が環境問題という大きなテーマに繋がっているという道筋を示すことで、好奇心が刺激されて、能動的に学べるような催しをやりたいと思いました」

結果は大盛況。150名以上もの小学生たちが東京パワーテクノロジーのブースを訪れ、遊びながら学んだ。

若手社員の活躍で成功を収めたイベント出展だったが、その成功を支える柱となったのは三浦が打ち出した「子供向けの催し物を」というコンセプトだった。他の出展企業が自分たちの環境への取り組み等、大人に向けた発表を行っている中、東京パワーテクノロジーの出展内容は一風変わって見えたに違いない。一体、三浦は何を狙っていたのだろうか。

「私も佐藤も、東北出身で子供のころから山で虫を取って遊び、自然に触れて育ちました。今こうして環境を守りたいという意識で仕事ができているのは、そういう原体験があるからだと思います。東京ではそういう自然に触れる機会はなかなかありませんが、今回の出展が次世代を担っていく子供たちにとって将来的に環境へ関心を持つきっかけになることを願い、今回の出展内容を子供向けにしました」

そう話してくれる三浦の表情からは、やり遂げた達成感と確かな手応えが見て取れた。ささやかなきっかけかもしれないが、10年後、あるいは20年後、環境フェアで自然に触れた子供たちの関心が芽吹き、環境問題に取り組んでいく光景が彼女の目には映っていたのかもしれない。

chapter 05

変わり始めた環境への意識

「ビジョンを浸透させていく」という三浦たちのミッションは、目に見えるかたちがないだけに難しい課題だ。しかし、三浦たちの工夫を凝らした地道な取り組みは早くも実を結び始めている。

例えば、1991年から環境庁(※名称は当時/2001年より環境省に改組)が主唱する6月の環境月間。東京パワーテクノロジー社内でも例年通りの6月に環境月間を開催し、三浦たちを中心にイベント開催とその協力を呼びかける活動が行われた。すると、原子力事業部が進んで手を挙げ、キービジュアルを執務室内の情報掲示用モニターに映してくれた。このように他事業部が積極的に参加するようになった変化について、小林は次のように話す。

「たびたび実施している環境意識についてのアンケートを見ていると、とても前向きな意見が増えた印象があります。今や、地球環境に配慮し、持続可能な社会を目指していくことは企業に課せられた大きな責任です。東京電力グループの一員として、この国の人々の生活を支えている企業の一員として、1人ひとりが環境に対して無関係ではいられないと強く思っている証拠なのではないかと考えています」

もちろんまだまだ課題はある。今回、環境フェアに出展したことで自分たちと世間の環境意識には大きな差があることも痛感した。

2050年は確実にやってくるそう遠くない将来だが、未来のことはまだ誰にも分からない。しかしそれでも、環境ビジョンの達成に向けて東京パワーテクノロジーがこれからも1歩1歩前進していくことだけは確かだ。

recruitment